流传在网上的这些美图,即使不知道其作者,但你肯定曾为之发出过赞叹。

第十九届国际植物学大会植物艺术画展上,一位参观者正在拍下的,便是他的作品。

再看看这些邮品,其幕后设计者的名字,也是同一个人。

用画笔为万物造像的曾孝濂先生。

▼

曾孝濂不养花,虽然他是一个植物科学画家,为植物造像无数。

上世纪五十年代参加工作以来,他为《中国植物志》、《云南植物志》等五十余部科学著作绘制插画两千余幅,更不用说那些零散的“废纸”、花鸟图。不养不是不爱,只因那费很多精力,而他没时间。人生的大部分时间都被他用在了绘画上,先画对,再画好,寻找自己的绘画语言,把大自然里物种的生命状态、勃勃生机落在纸面上。

先画对

曾孝濂绘制的木棉,将木棉的各个器官放在纸面上,构图能力十分强。图片来自《云南花鸟》

曾孝濂不是科班出身。小时候喜欢涂鸦,九岁时比着毛主席像临摹,“胆子大,但画得不像”。上中学负责做黑板报,1959年,以半工半读形式进入中科院昆明植物所搞植物学。《中国植物志》项目上马后,领导见曾孝濂能画两笔,就把他调入了植物分类室,做植物科学画,直到退休。

曾孝濂画的植物科学画,不像早期的本草绘画,仅凭借药用部位或者大概的外部长相来描绘,也不是简单重复相机的功能,原封不动地映照自然。植物科学画有自己的一套近似程式的绘画语言,它必须比照标本,精准地传达植物的科学特征。

昆明的植物特别多,植物所就在植物园里面,条件很好。曾孝濂常常出来找活的标本,从活的植物入手,把这个物种的形态特征做到非常熟悉。“当时我们的领导很好。他们尽量不特别催我们这些新人,不说赶紧做、赶紧交稿。他们知道我们年纪小,就尽量帮助我们。有时候还会跟我们一起解剖采来的花。”就这样,曾孝濂快速熟悉着不同植物的特征,比如雄蕊的长短,雌蕊花盘的性状,把每个科的特征熟悉了,也就慢慢掌握了一些规律,再面对干标本时就容易得多。

画干标本一般要把整个的花取下来放到水里煮开,让它尽可能去复原,复原后再在解剖镜下面观察结构。“植物软了以后比较接近活的,就稍微好一些。”植物科学画必须要对着标本作画,“没有标本不能画,不应该画。我们所有插图必须有根据,一定要写上根据某一号标本。不看标本来画,那是错误的”。

曾孝濂为《中国植物志》绘制的插图就是这样慢慢积累起来的。“每画一张图,都得打草稿,给分类学家看。看完确认了再上钢笔稿、墨线。表现形式、线条的结构这些需要一点一点积累。”

再画好

大银红,滇山茶园艺品种,曾孝濂绘。图片来自《云南花鸟》

曾孝濂经常告诉自己的学生,做这行要坐得住冷板凳。

冷板凳有两层含义,一个是心静,这是搞好工作的前提。这意味着一种孤独、寂寞,而且是长年累月的。

曾孝濂说:“除了有几年时间在西双版纳做野外工作,我大部分时间都是在标本馆。没有这种修炼,你的心就不能很专注、排除世俗的干扰,你就会坚持不下去。或者说你会把它当作一个很随意轻松的事,上班就来,下班就走。上班聊聊天、喝喝水,再学习学习。但是你的心在聊天上,不是绘画。这也是坐不住。有人坐了一辈子,一辈子就那个水平,实际心没静。”

冷板凳另外一个含义是心诚。这考验的是绘画者如何对待自己的对象,是否真的很虔诚地对待工作。“你的对象是有生命的,你用最朴实的绘画形式反映他们最重要的分类特征。”但这需要乐在其中。

除了为植物志画黑白画,上世纪七十年代,曾孝濂接到过为昆明植物园画《茶花图谱》的任务,是彩色画。那时候彩色胶卷并不普遍,曾孝濂所在植物所没有,就靠硬画。“那是最厉害的,我几乎天一亮起来,到植物园去摘一朵山茶花,跑回办公室插在瓶子里。赶紧去吃早点,一般七点半才能吃,一有馒头粥,我随便吃点就跑回来画。一直画到十二点半,吃午饭。五个钟头期间,不会喝水、不会上厕所,全神贯注。那个花从植物园摘下那一刻,就会慢慢开,你要画慢了,就找不着关系。那个花瓣本来朝下的,它会慢慢朝上,所以非常紧张。而且画这个不能构好图再画,必须一个花瓣一个花瓣地画,从最靠近你的那瓣开始。画到中午时你会忘记上厕所,但是告一段落的时候,会浑身发抖,我觉得可能是热量没有了。”

吃完饭,曾孝濂一般会再摘一朵花,早晨那朵已经不行了。半天画一朵,下午研究怎么搭配、画叶子。那样大概画了好几个月。“非常紧张,身体不好就会受不了。但是非常磨练”。经此一役,曾孝濂画彩画的能力比早期参加工作时高了一大截。

自己的绘画语言

曾孝濂主业是画植物。1960年代,他参加了国务院组织的“5·23”项目,数十家地方和军队的科研、医药单位组成的攻关工作队研究如何对抗恶性疟疾。同期下达的还有“热区野菜图谱”和“热区军马饲料”两项任务,即在后勤保障缺失的情况下,部队在丛林中寻找到可食植物。有点儿类似“神农尝百草”,曾孝濂参与负责的是绘图工作,在与越南、老挝、缅甸接壤的林区实地写生。后来此项目筛选出一种疗效显著的菊科植物,有效成分青蒿素经过临床和病理实验得以确认。很多年后,屠呦呦凭借此得到诺贝尔生理医学奖。对曾孝濂来说,他总是强调,这样大的系统工程,自己参与的只是很小很小的一部分。但是这样的经历对于他的人生、绘画都至关重要。

热带雨林的野外作业任务在哲学层面训练了曾孝濂。“从无知开始,兴奋、惊喜,震惊。然后就有点敬畏,被蚂蝗咬了,被蚂蚁叮了,害怕。认识多了,又不同。就知道大自然是生命的合唱,这里的物种经过千百年的进化,既有竞争,又相互依存,是大的生态网。身处其中,你会觉得自己也是其中一份子。从那个时候开始,我意识到我要画它们,不仅要画得像,还要定一个目标,我一定要表现这个物种的生命状态,无论画干标本还是观赏性花卉、动物,我的重点是尽量地反映它勃勃生机。不光画得准确,最重要的要画得生动。讴歌生命,讴歌自然,用我的画笔。”

另一方面,“那几年锻炼了我的彩色画。绘画就是读了很多书,看了很多别人的画,也做了必要的临摹,但都不管用。一定要实践,大量地画,一点一点地积累,在这个基础上不断提高造型能力、色彩表达能力、明暗关系写实的能力”。

大量时间与自然相处,彻底改变了曾孝濂。有几年出差,“每天在大山里面,天不亮,你就听那鸟叫吧。就是一个交响乐、大合唱。你分不清也看不清什么鸟。在西双版纳,在易门,林子里天快亮时都一样。就特别想画”。恰巧九十年代初,他在香港工作了一年,非常偶然的机会,他买到了一本英国人画的鸟的科普著作,“当时暗自决定,退休后的第一件事就是要出一本鸟的画册”。

曾孝濂是一个想到就一定努力做到的人。为了这本鸟的画册,他做了很多准备。还是上世纪九十年代,工作原因,曾孝濂在北京植物所待了一段时间。当时中国植物志的编委会在北京植物所的动物园里面,他每天到鸟园观察鸟的姿态、画速写、拍照片,为画鸟积累了很多资料。回到昆明后,他又得到昆明动物所一位鸟类专家杨岚的热心帮助。为了抠鸟的细节,他还经常跑去昆明动物所标本馆,“因为任何一个活的鸟不会让你去写生的”。开始画的时候,他为不同鸟类配以栖息地,“那是我的优势。我查阅相关的资料,了解鸟类的生活环境,然后搭配相应的植物”。

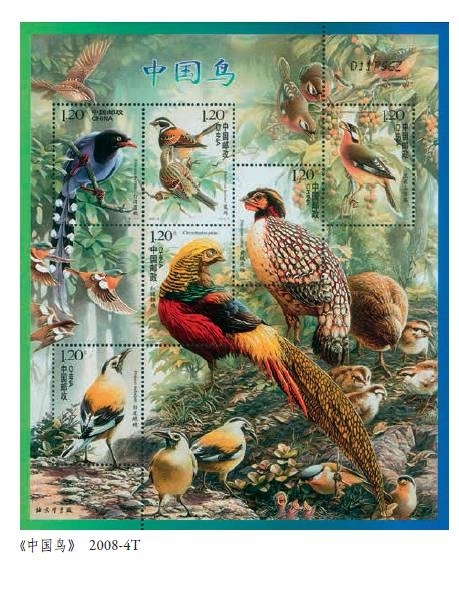

曾孝濂设计的“中国鸟”邮票。图片来自《云南花鸟》

在“中国鸟”的邮票里,这一切做到了极致,他用小版张的形式把不同地域的九种鸟浓缩在一个虚拟的空间里。虽然画面是虚构的,但是每一种鸟脚下的小环境必须相对真实,符合其生活习性。比如红腹锦鸡、黄腹角雉和白尾地鸦都喜欢在地面活动,但是红腹锦鸡喜欢在有岩石的林地,白尾地鸦泽生活在戈壁沙石滩上。鸟类通常以群体或家庭为单位活动,所以小画幅里放进了群鸟或雌雄鸟、雏鸟一同出现。另外,每种鸟姿态各异,或飞或立或观望觅食,各行其是。

这也是曾孝濂的一个绝活,比如画植物,他也能将整株植物和解剖图里植物的各器官错落有致地排布纸上,也曾独具匠心地将植物不同生长阶段的样子放在一起。而这种“排兵布阵”的技法,是曾孝濂常年工作的一个收获。

“还没有找到知音”

“百鸟图”之后曾孝濂又为在昆明举办的世界园艺博览会绘制了“百花图”。日本的朋友也邀请曾孝濂绘制了一本《药用植物画集》。如今孔夫子网还有不少商家打出“日本出版纸张好”的旗号将曾孝濂的书卖到七八百元。前两年林科院则流出许多植物科学画师的科学插图,包括曾孝濂先生的。但是他完全不关注也不在乎这些。“我没有精力。书出了就出了。赶紧做新的,不折腾。我不花那个时间,太多想做的东西还没有做过。”

自言这辈子没休息过的曾孝濂,把节余出的时间全部用在了绘画上。“《中国植物志》完成后,还能继续画的不多。很多人觉得做完该做的事情了,也该休息一下享清福了。但是我觉得新的挑战和机遇才刚刚开始。”所以今年已经七十八岁的曾孝濂还在到处奔波。2017年,有百年历史的世界植物学大会首次在中国举办,曾孝濂负责组织其中植物科学画展览的事务。为这次大会,许久不画植物科学画的他,又拿起画笔,画了十余幅,到这个年龄,画如此需要抠细节的植物科学画,不仅要眼力好、手不抖,还得精力好。曾孝濂画完后,还亲自去深圳印厂盯了三个下午的印制。读库编辑出版《云南花鸟》,曾孝濂也做到了每一个环节的把关,包括到北京雅昌监印。

如果不忙这些事,他这个时节可能会在新疆画上半年,还想跑更多地方。事实上,退休后,他两次穿越美国自然保护区,画红杉。跑寺庙画古树,壶口画瀑布,箭扣长城画景。老爷子至今没有一幅令自己满意的作品。但是他也知道自己找到了属于自己的绘画语言。

“我喜欢一个人孤独地思考,不断做实验改进。每一个人一定要找到一种符合你内心审美感觉的东西来表达你对物像、客观对象的感觉。也就是必须寻找到相应的绘画语言。一个画画的人成熟与否,看绘画作品有没有自己的个性。如果没有,就不是成熟的画家。有的人一辈子都形成不了自己的个性,要么模仿古人,要么模仿现代某个人,再怎么画也是别人,不是自己。我不会做那样的人。”曾孝濂说自己天生底子薄,不愿意走现成的路。“可以说,我画的彩墨画,还没有找到知音,没人和我画的一样。我随时在关注,和我想法差不多的,没有。我就是我。”

小番外

曾孝濂在雨林里写生。图片由曾孝濂提供

最后还想跟大家分享曾老先生的梦。老先生这辈子有很多野外作业的经历,见多识广,又画过如此多花鸟。以为他的梦一定像他的画一样瑰丽神奇。结果他说,他常常梦到的是蛇,是很多很多蛇。因为碰到的太多。

香港中文大学荣休教授张树庭早年一本著作《香港蕈菌》里讲过一次野外考察,里面有一个小段落与曾孝濂相关。书里写的是:说来这眼镜蛇的胆子够大的。它退后一点后,又举起头来做出向我们进攻的姿势。结果形势不利而慢慢游到溪那边。稍息后它又返回来,可能它对来犯者没有报复而不甘心离去,于是再次下水向我们游来,终因水势不利而退却了。在溪那边休息一会儿后向桥底慢慢爬行而去。在云南曾经见过这东西的曾先生比我沉着,他早已拿出相机把这场面拍了下来,眼镜蛇留下了永久的留念。

画面感太强,我便跟曾老先生求证。他说,当时一行人在靠近西贡的林子里,他们到了一个小河沟。他去洗把脸,结果蹲下来,手刚碰到水,旁边的人就喊起蛇蛇蛇。他说:“那个蛇当时离我三十公分,后来我一看是眼镜蛇,脖子是瘪的,一大片。可能它也是怕热在水里面。当时我在它攻击范围里。但是它在水里,我判断,它要攻击我,没有支撑。我猛地退一步,拿出相机拍下来了。当时确实也很危险。它在水里,挺不大起来,但是要再高一点,必然会经过我。当时它脖子已经很瘪了,有我手掌那么宽,做出了攻击姿态。后来听说,如果我被蛇咬了,离我们最近的医院也有二十公里。那可能就是没有希望了。”

如此轻描淡写。“我碰到的蛇很多,但一次都没被咬过。还有一次在西双版纳,竹叶青也是很毒的,它趴在那树上,离我手就十来公分,也没被咬。眼镜王蛇也碰到过。其实很多同事比我经历更多。曾经有一次,早晨起来出操,同事找不到皮带,伸手一摸床上有一条,拿过来一系发现是条蛇。”

本文作者:刘杰 · 读库编辑